![]() (この記事は2020-4-26にリメイクしました)

(この記事は2020-4-26にリメイクしました)

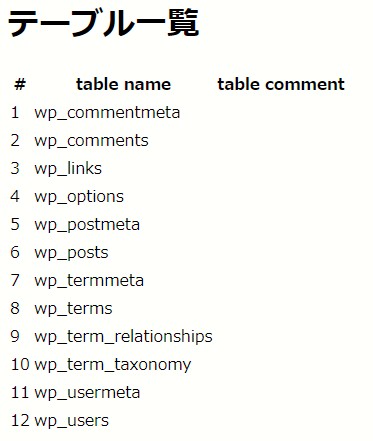

前回の記事で、テーブルの一覧を表示するようにしました。

内容は「テーブル名: table name」と「テーブルコメント: table comment」だけにしてあります。

それ以外の情報はここでは不要で、シンプルに見られるようにしておきました。

サンプルの題材にはWordpressのテーブルを使いました。

見ていただくとわかるように、テーブル名だけ見て用途のわかりそうなものもありますが、なんだかよくわからないものもあります。

こういう時にテーブルの名前の付け方って重要だなぁ、と思います。

ここで注目したいのは、それぞれのテーブルに「コメントが書かれていない」というところです。

そのテーブルの用途や、使用上注意することなどがちょっと書いてあるだけで、エンジニアとしてはすごく助かると思うんですけどね。

そこで、それならということで、わかりやすくする為に、テーブルコメントを簡単に編集できるようにしておこうと思います。

もちろん、テーブルコメントの修正は、わざわざこんなことをしなくてもちょっとSQL文を書けば出来る*1 ことなのですが、たくさんあると手間も大変ですし、その先の「横着」のためにもここは手をかけて機能を付けておきます。

表にスタイルをつける

まず、次に進む前にこんな感じで簡単にスタイルをつけておきます。

- セルの幅を調節する

- 見出し行を固定する

- アクションのトリガーにするアイコンを追加する

- その他の飾りは適当に

2の見出し行は固定表示するようにしておきます。

表が大きくなると、スクロールした時にその列が何の列かわからりずらい事があるからですが、こういうスタイルは習慣付けておきたいものです。

ポイントは<thead>と<tbody>をちゃんと使うこと。(これを省略してしまうエンジニアは多い)

スタイルシートは、それぞれ"display"を"block"にして、tbodyの高さだけ決めてあげれば良いです。。。簡単です。

<table>

<thead>

<tr>

<th></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td></td>

</tr>

</tbody>

</table>

のような構造にしておいて、スタイルシートはこんな感じにしておきました。

thead,tbody {

display:block;

}

tbody {

height:(好きな高さ);

overflow-y:scroll;

}

3のアイコンはマテリアルアイコンを使うことにしておきました。

仕上がりはこんな感じです。

なかなかいい感じになってきたかも。。。